Blicke nach draußen – Mein Afrika

Was soll man als Kameramann erzählen, über die „Blicke nach draußen?“ Und dann war ich drei Wochen in Afrika, auf einem Bauernhof, allein mit Regisseur Helmut Schulzeck unter Schwarzen. Es wurde eine Fernreise ins Innere der eigenen Vorurteile.

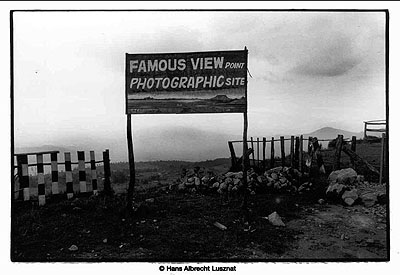

Überblick

1

Mein Blick auf die Afrikaner ist neugierig aber hintergründig doch immer der des Kolonialisten, da brauche ich mir gar nichts vorzumachen. Nach meiner Meinung sind sie in der Entwicklung 50 Jahre zurück. Vieles kenne ich noch aus der Kindheit als Lebensstandart meiner Großeltern. Meine empfundene Position eingetragen in einem Verlaufsdiagramm ist der augenblicklichen Situation der Afrikaner voraus. Sie müssen sich auf mein Niveau angleichen. Müsste ich mich auf ihre Situation angleichen, wäre das ein Rückschritt für mich. Für Sie scheint es ähnlich, deshalb sind viele Menschen ehrfürchtig vor dem, was ich zu erzählen habe, wie es so zugeht, in der großen weiten Welt.

2

Ich bin ein Gutmensch. Ich weiß, was „špolitical correct’ ist. Man darf die Menschen hier nicht bevormunden. Das gibt mir Erhabenheit. Ich kenne die Probleme der dritten Welt genau. An bestimmten rückständigen Verfahrensweisen hier sind vielleicht die Umstände schuld, aber müssen die auch noch den Müll in die Landschaft werfen?? Schon wieder können wir zu Missionaren werden.

3

Der Blick nach draußen kommt messerscharf auf mich zurück. Wenn ich nach draußen schaue, dann ist das Interessante, wie ich mich da draußen verhalte und dass ich mit Abstand auf mich selbst schaue, wie ich nach draußen schaue. Stände ich neben mir selbst, würde ich mit dem Finger auf mich zeigen und sagen: Wie kann man nur so denken? Schaut Euch den an, der hat es immer noch nicht begriffen. Ich hab es begriffen, wie man mit der dritten Welt umgehen muss! Um die reine vorurteilslose Ansicht zu bekommen, müsste man unendlich oft neben sich stehen.

4

Als Kameramann habe ich Glück. Ich bin Beobachter, registriere mit der Kamera, sammle Beweise, rede nicht. Vielleicht hält mich das Nicht-Reden von Torheit ab. Die Kamera ist ein Filter. Sie kann nicht aufzeichnen was ich denke, sie objektiviert den subjektiven Blick, und vielleicht sieht der Betrachter mit seinem subjektiven Blick genau das Gegenteil von meiner subjektiven Auffassung.

5

Mit dem Glauben, dass auch der Afrikaner eine ähnliche Entwicklung durchläuft, die ich und meine Vorfahren bereits hinter uns haben, erkenne ich vieles als von der fortschreitenden Veränderung bedroht. Das macht mir den Blick des Konservators einfach. Festhalten was zwangsläufig verschwindet. Ich könnte auch in die eigene Vergangenheit reisen und dort wie wild das fotografieren, was inzwischen verschwunden ist, wenn Zeitreisen möglich wären. Daheim fällt mir das schwerer, obwohl es eine Teilmotivation meiner Kameraarbeit ist. Alltagsmomente vor dem Verschwinden zu retten.

6

Ist mein fotografischer Blick ein anderer? Entstehen in Afrika andere Bilder? Nein. Jeder Kameramann macht die Bilder wie er ist, sowie jeder Regisseur die Filme macht, wie er ist. Das gilt für die Arbeit abseits der beruflichen Routine, da wo die eigene Person mit ihrem komplexen Verhalten ins Spiel kommt. Ich sehe Gleiches wie daheim, gleiche Gefühle, gleiche Beziehungen, gleiches Verhalten. Die Gesichter sind anders aber die Ausdrücke sind so ähnlich.

7

Als Kameramann, ich bin gerade von einem 3 Wochen HD Dreh aus Südafrika zurück, interessiert mich eine Frage brennend: „Wie pudert man den Schwarzen ab?“ Kann man den weißen Puder nehmen oder gibt es ein spezielles Make up? Drei Wochen da nach bin ich in Kenia auf einem Bauernhof gewesen und habe den Alltag hautnah miterlebt:

Augenblicke

8

Mburu (Boro) (16) will, dass ich meine Leica da lasse: Neuwert augenblicklich 8000,- € = 800.000,- Kenia Schilling, die Landarbeiterin auf dem Hof verdient am Tag 100,- Kenia Schilling = 1€. Immer will jemand, dass man etwas da lässt. Die Kamera geht auf das Jahr 1958 zurück, mein Modell ist 17 Jahre alt und hat über 1000 Filme belichtet. Sie wäre das Letzte, von dem ich mich trennen würde. Was will Mburu damit? Fürs Filmen und Fotografieren hat er kein extremes Interesse gezeigt. Wo bekommt er Filme her und wo kann er sie entwickeln?, frage ich ihn. Er hat auch gar kein Konzept, was er damit machen will, er will nur haben, wie er vielleicht viel lieber einen MP3 Player nehmen würde, wenn ich einen hätte.

9

Papa Wangechi (70) will ein Auto; ich soll eines mitbringen, das nächste Mal. Ich habe eines, das er sofort haben könnte, einen alten Diesel Volvo, der demnächst bei uns nicht mehr fahren darf, wegen der Abgase. Den könnte er sich im Hof aufbocken, weil fahren kann er mit dem auf den Wegen hier kaum. Es ist kein Toyota Corola, der einzige normale Wagen, der diese Strapazen aushält. Manchmal könnte er dann in dem aufgebockten Wagen sitzen und vielleicht mit den Nachbarn einen Plausch halten; und es würde das Ansehen steigern.

10

Loyce (26) will, dass ich sie nach Deutschland einlade. Sie gehört zur intellektuellen Seite der Familie, hat studiert und arbeitet in Nairobi in einem Copy Shop. Einladen ist kein Problem, das was dranhängt ist eines, versuche ich ihr klar zu machen. Man muss Kaution hinterlegen, Versicherungen abschließen und ist dann zuständig wie bei einem Kind. Wie soll ich das leisten, wenn ich dauernd unterwegs bin.

11

Felix (30) will ein Geschäft gründen, herumfahren bei den Bauern, Ernte aufkaufen, weiterverkaufen. Das ist seine Idee. Handel treiben. – Will hier jeder. Alle wollen vom Handel leben. Dafür braucht er 300 Euro. Das alles ist so wenig einsichtig wie hoffnungsvoll. Er ist depressiv, studierter Lehrer arbeitslos und trinkt wahrscheinlich manchmal. Ansonsten hängt er rum, was mich wieder ärgert und ich möchte ihm zurufen: „Las Dich nicht so gehen!“

12

John (35 ) ist mit sich selbst im Reinen, betreibt auf 16qm Fläche zusammen mit einem Friseur ein Geschäft. Er repariert Elektronik, Radios, Fernseher und was man ihm so bringt, meist am Sonntag nach der Kirche. Der Laden ist 7 Tage die Woche offen, aber oft sind keine Kunden da.

13

Kleine „Improvements“! Mein erster Gedanke, da bin ich Deutsch, „Wie kann man das verbessern“ und es gibt vieles was man verbessern kann. Man könnte beispielsweise aus dem Bretterhäuschen, das ich Anfangs für ein Zweitklo gehalten hatte, das aber die Waschkabine ist, eine richtige Dusche machen. Wassertank aufs Dach, Tretpumpe unten hin, Wasser mit Füßen hochpumpen und dann schön duschen, aber sparsam, ist doch auch hier jedem klar, wo Wasser knapp ist.

14

Wenn ich nicht Gast wäre, würde ich sofort anfangen, aber ich könnte hier doch nicht in Seelenruhe leben, ohne über die Verbesserung der Situation nachzudenken. Zeit haben sie alle im Überfluss, es gibt keinen Stress, man sitzt rum und die Handarbeit machen sowieso die anderen, die dann mit 100 KS pro Tag bezahlt werden. Wieso laufen sie vom Wohnhaus mit der guten Stube immer 2 Meter durch den Morast über den Hof in die Küche? Es regnet viel die Tage. Man könnte doch einen Weg aus Steinen bauen, schlage ich vor. Papa Wangechi hat nichts dagegen.

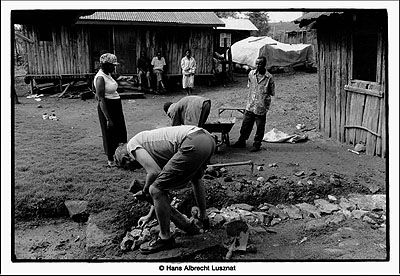

Wegbauer

15

Helmut fängt an zu bauen. Ich filme. Felix hilft. Die anderen schauen ab und zu mal zu. Nach einer Stunde ist das Ding soweit fertig, misslungen, wie es scheint und Helmut schlägt sich gegen die Brust und findet sich blamiert. Nach dem ersten großen Regenguss und einem überschwemmten Hof, scheint dann der Weg doch annehmbar, eine kleine Verbesserung.

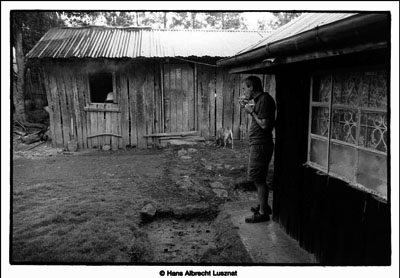

Helmut und der Weg nach dem ersten Regenguss

16

Das Hoftor aus Holz ist scheinbar nicht mehr zeitgemäß und wird jetzt von zwei Arbeitern durch eines aus Metall ersetzt. Löcher graben, Fundament gießen, Pfosten setzen, Tor einhacken, trocknen lassen. Was hat das für einen Vorteil frage ich sofort: Kosten-Nutzen Rechnung. Das neue Tor klemmt, weil es sich doch noch gesetzt hat, ist schwerer, macht Krach, wenn es geschlossen wird. Ist das Verbesserung? Vielleicht ist es eine Prestigesache. Das Prestige spielt eine große Rolle.

17

Warum kommen eigentlich immer Arbeiter, wenn gegraben wird, der Acker bestellt wird, die neue Toilette gegraben wird? Da lobe ich mir doch den deutschen Bauern, der macht alles selbst, ist nicht nur Bauer sonder Maurer, Elektriker, Dachdecker, Spengler, Schweißer, Mechaniker und meistens ziemlich allein. Vielleicht darf der Bauer hier nicht alles machen, obwohl er alle Zeit der Welt hat. In der Früh um 6.30 wird gemolken: 10 Rinder, von denen geben nur 4 Milch und mit 15 Litern ist alles beisammen. Rinder auf die Weide treiben, Ziegen und Schafe auch. Später wieder reinholen, gar lustig ist das Leben eines Bauern.

18

Wangechi hat einen Traktor gekauft, für den Bruder. Jetzt steht er beim Schwager, draußen. Er wird von vielen Leuten benutzt. „So alte Traktoren gibt es in Deutschland nicht“, meint der Schwager. „Ich kenne einige Bauern, die haben Traktoren, die sind älter als 30 Jahre“, sage ich, „nur, sie sehen viel besser aus“. Das ist vielleicht ein großer Unterschied: Bei uns pflegt man die Werkzeuge besser. Und sofort habe ich eine gesellschaftspolitische Theorie parat, die die Unterschiede im Verhalten von Afrikanern und Europäern erklärt: Alle Länder in Äquatornähe sind klimatisch so begünstigt, dass eine landwirtschaftliche Grundversorgung rund ums Jahr möglich ist. Kurz es gibt keine so ausgeprägten Jahreszeiten. Je weiter man nach Norden kommt, umso mehr müssen die Menschen planen und vorsorgen. Wer im Sommer nicht genug zusammenrafft, der verhungert im Winder, wer verhungert kann sich nicht fortpflanzen; deshalb haben im Norden nur die Raffgierigen überlebt und die sind den gleichgültigeren Südländern im alltäglichen Überlebenskampf einfach überlegen, weil sie permanent raffen und planen. Papa Wangechi lacht über meine Theorie. Wenn er Regen und Dürre außen Acht lässt, dann könne er auch nicht überleben. Aber seine Banane kann er auch mit Brunnenwasser am Leben erhalten und die reift unabhängig von den Jahreszeiten.

19

Handys haben sie alle, auch die Kinder schon, wo es doch gar keinen Strom gibt, um den Akku zu laden. Unten im Shoppingcenter gibt es aber Läden, die einem die Akkus wieder aufladen.

Stromanschluss

20

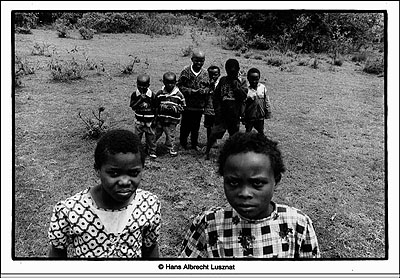

Wir ziehen über Land und filmen Landschaften. Wie Fischer mit einem Schleppnetz sammeln wir die Kinder ein und die Prozession wird immer größer, ein Horror für die Tonaufnahme, denken wir. Aber immer wenn die Kamera läuft ist hinter ihr Totenstille. So disziplinierte Kinder habe ich noch nie erlebt, es ist fast unheimlich.

Kinder hinter der Kamera

21

„Was essen die da eigentlich“, fragt jeder nach der Rückkehr. Polenta, hauptsächlich, Brei aus weißem Mais, Ugari heißt es dort. Dazu Gemüse und wenn es gut geht etwas Fleisch. An Weihnachten wird ein Schaf geschlachtet. Paul zerlegt es schnell und fachmännisch, da gibt es für den Beobachter nichts auszusetzen. Aber was sie dann mit dem abgehangenen Schaf machen…. Es wird wahllos, so schein es, in Stücke gehackt und gebraten. Knochen und Knorpel immer und überall, das spottet jeder Anatomie und Sezierkunst. Kein Kotelett, keine Haxe, alles ist klein und ähnlich. Hauptsache man hat etwas zum abzuzuzeln.

22

Über das Essen kann man sich nicht beklagen, nur dass es immer zuviel ist, Berge, selbst wenn man schon vorher ruft: „Nur die Hälfte“ – genauso wie im Ostblock. Zanzibar ist nicht weit, die Gewürzinsel aber Gewürze sind hier fremd und auch mit dem Salz geht man sehr sparsam um. Als ich Spaghetti koche und eine volle Hand Salz in den großen Wassertopf werfe, schreien alle entsetzt auf. Vorsichtshalber haben die Frauen parallel gearbeitet und auch noch Kartoffeln und Bohnen gemacht und jetzt gibt es Spaghetti, Kartoffeln und Bohnen auf dem Teller. Jeden Falls sind später die sechs Kilogramm Pasta verschwunden.

23

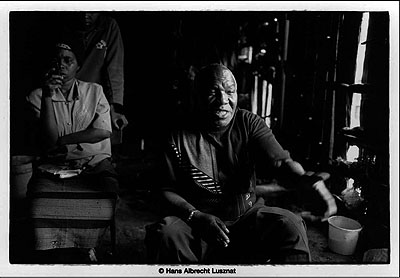

Vorurteile habe nicht nur ich. „Alle Weißen sind Millionäre“, das kann man hier keinem ausreden. Papa Wangechi ist fest davon überzeugt, obwohl abstrahiert vom Wechselkurs er wohlhabender ist, als ich oder Helmut. Ich kann mir keinen Quadratmeter da leisten, wo ich wohne und arbeite. Im Krisenfall sieht es schlecht aus; er wird immer irgendwie überleben können, auf seinem Land. Selbst Wangechi glaubt niemand, wenn sie von Deutschland erzählt und das es im gelobten Land nicht so gut geht, wie jeder meinen möchte.

Papa Wangechi beim Küchengespräch

24

Letzter Tag: Ich komme mir vor wie ein Knochen, den jeder noch mal versucht abzunagen. Kamera dalassen, dieses dalassen und jenes. Jeder versucht es noch einmal. Ich lache über manches bloß, der Versuch gehört zu unserem Spiel.

Blick des Afrikaners

25

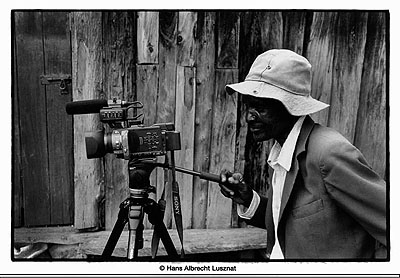

Hat der Afrikaner einen anderen Blick? Macht ein afrikanischer Kameramann oder Fotograf andere Bilder? Im ersten Augenblick hat die Frage einen faszinierenden Aspekt. Aber würde jemand auf den Gedanken kommen, zu fragen, ob ein französischer oder englischer Kameramann einen anderen Blick hat? Ist das nicht wieder die Frage des Kolonialisten? Ein Fotograf aus Afrika kann wie jeder andere auf der Welt einen eigenen Stil entwickeln, kann Bilder produzieren, die jeder sofort erkennt als die seines Machers, wie beispielsweise einen „Jeff Wall“ oder „Gusky“. Bei meinen Bildern würde niemand sagen, das ist ein „Lusznat“ dafür sind sie nicht eindeutig genug, dafür hebe ich mich in der Masse aller Bilderproduzenten nicht deutlich genug ab und bin ehrlich gesagt zu bedeutungslos. Dieses Schicksal teile ich mit tausend anderen. Soviel unerschiedliches kann man ja auch mit einer Kamera nicht anstellen und 150 Jahre Fotografie haben Generationen alles Mögliche ausprobieren lassen. Drücken wir doch mal einem Affen eine Kamera in die Hand und schauen, ob er einen anderen Blick hat. Wohl kaum.

Joseph

26

Die Familienfotos und Alben unterscheiden sich nicht von den Alben in Europa und

aben die gleichen Themen: Besondere Ereignisse, Reisen, „Ich“ hier und dort, Abbilder von Freunden, permanentes Posieren, kein Alltag. Der eigenen kulturellen Traditionen schämt man sich auf dem Lande eher der Rücks

ändigkeit wegen, als das man sie pflegt und als bewahrungswürdig empfindet.

27

Das eigene Abbild zu sehen, ruft immer noch Entzückung hervor, weil Spiegel nicht überall vorhanden sind. Das Fotografieren als Akt provoziert

- als erste Reaktion: da bin ich, sich darstellen, sich fühlen.

- als zweite Reaktion: Wenn du mein Bild nimmst und verkaufst, dann will ich Geld.

Fotografieren als Festhalten kultureller und gesellschaftlicher Zusammenhänge zu Dokumentationszwecken auch für die kollektive Erinnerung ist keine für den Normalmenschen denkbare Motivation.

28

Joseph kommt uns immer wieder besuchen. Früher war er Fremdenführer in einem Safari Hotel. Er lädt uns ein, für Freitag um 12 Uhr. Eine konkrete Uhrzeit hier in Afrika empfinde auch ich nach zwei Wochen schon fast als Drohung. Da kann man nur pünktlich sein. Wir geraten in eine Verlobungsfeier. Seine Tochter wird verheiratet und der Clan des Bräutigams rückt mit 50 Personen, einer Kuh und Ziege an. Wir sind mitten drin, filmen und fotografieren. „Macht Fotos“ sagt Joseph, „deshalb seid ihr hier“, eine sehr tiefe philosophische Betrachtung oder die Bemerkung eines Schlitzohrs. Aber unsere Interessen sind deckungsgleich und Joseph bekommt seine Fotos.

Videoclip Vorführung in einem Musikladen

Rückblick

29

Gab es denn gar nichts Gutes, könne man nach der Lektüre meinen? Doch! Mir als Kameramann, das ist mein Metier, sind Bilder ungeheurer Intensität im Kopf geblieben, um so mehr sie an Gefühle anknüpfen, die ich zu den Menschen und zu der Landschaft entwickelt habe. Sollte ich eines Tages unvermittelt in Muhotetu auftauchen, ich bin mir gewiss wie ich es hier zu Lande nie sein könnte, alle würden sich freuen, ich wäre wieder Gast und keiner würde fragen, wie lange ich bleibe auch wenn es für immer wäre. Vielleicht habe ich das Paradies gesehen und die Spielregeln nicht verstanden, und verhaftet in der eigenen Herkunft – das haben wir immer so gemacht – nicht begriffen, dass es auch anders sein kann.

30

Ich habe Wangechi wiedergesehen, in Deutschland, im Winter bei grauem Himmel, hier, wo es ihr besser gehen sollte, im gelobten Land und doch ahnt man in ihrem Blick, dass sie in ihren Träumen in Afrika weilt.

Ausblick

31

Ein Projekt, dass ich gerne noch machen möchte: „Papa Wangechi kommt nach Deutschland“.

(Hans Albrecht Lusznat)

[spätere Anmerkung der Redaktion: Es ist ein zweiter Film von Helmut Schulzeck mit Papa Wangehi entstanden – gedreht aber in Kenia -; er heißt „Meine ferne Familie“ („So Close And Yet So Far“), D 2011, 87 Min., Kamera: Hans Albrecht Lusznat]