„The Story of Documentary Film“ (Mark Cousins, GB 2026)

Als auf der Berlinale 2012 seine 15-stündige Serie „The Story of Film: An Odyssey“ (2011) in voller Länge gezeigt wurde, wurde schnell klar, dass mit Mark Cousins ein prägender filmhistorischer Erzähler die Bühne betrat. Der nordirische Regisseur, Dokumentarfilmer und Autor hatte mit diesem monumentalen Projekt nicht nur ein weltweites Publikum erreicht, sondern sich als leidenschaftlicher, kenntnisreicher und zugleich zugänglicher Vermittler von Filmgeschichte etabliert. Spätestens seit diesem Erfolg gilt Cousins unter Filmbegeisterten als einer der profiliertesten – und vielleicht charmantesten – Chronisten des Kinos.

Auf den Triumph von „The Story of Film“ folgten weitere ambitionierte Arbeiten, darunter „A Story of Children and Film“ (2013) und die vielbeachtete Serie „Women Make Film“ (2019), die den filmischen Kanon aus weiblicher Perspektive neu vermisst. Während der Pandemie produzierte Cousins in seinem Haus in Belfast den Lehrfilm „40 Days to Learn Film“ (2020) und stellte ihn frei zugänglich ins Netz – ein weiteres Beispiel für seinen dezidiert demokratischen Zugang zur Filmvermittlung.

Nun kehrt er zur Berlinale zurück: In der Sektion Berlinale Special Series präsentiert Cousins die ersten vier Folgen seines neuen Projekts „The Story of Documentary Film“, wobei die Episoden zwei bis vier ihre Weltpremiere feiern. Die neue Reihe basiert auf jahrzehntelanger Recherche und widmet sich der Geschichte des Dokumentarfilms von den Anfängen im späten 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Cousins fasst seine Faszination und die Bedeutung der filmischen Form griffig zusammen: „Documentary Film is a new kind of conscience.“ Wie schon bei „The Story of Film“ dient eine chronologische Struktur als Gerüst, doch Cousins erlaubt sich immer wieder thematische Schleifen sowie Vor- und Rückgriffe, die Zusammenhänge quer durch Zeiten und Kontinente sichtbar machen.

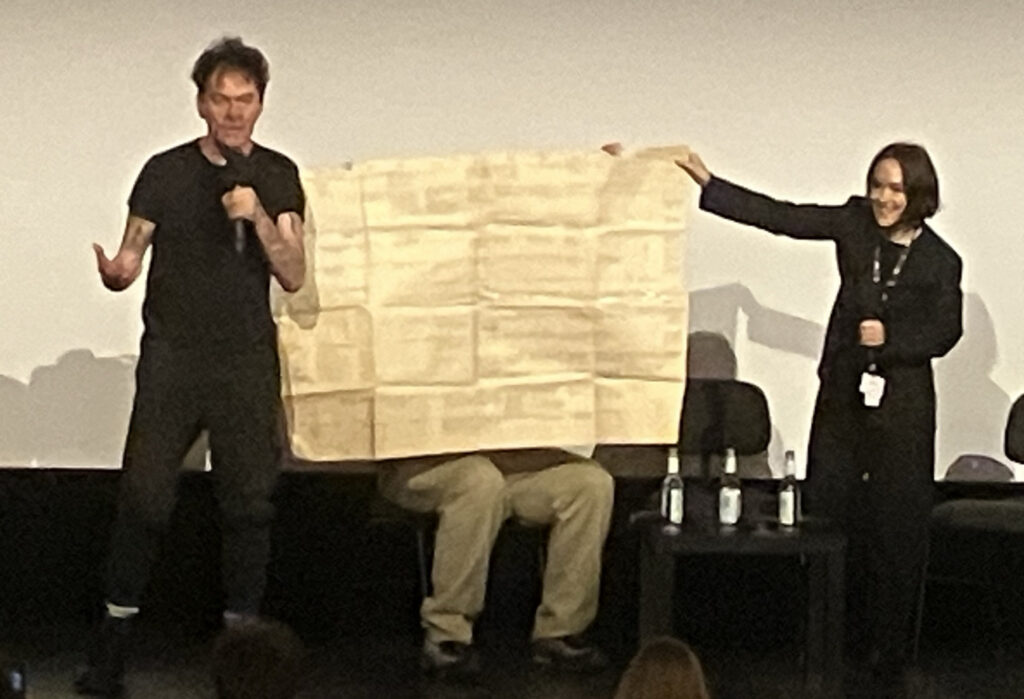

Im Zentrum der Episoden stehen jeweils größere historische Bewegungen – politische Umbrüche, gesellschaftliche Strömungen, ästhetische Paradigmenwechsel –, die Cousins mit exemplarischen filmischen Arbeiten verbindet. Doch bei der Nacherzählung bekannter Meilensteine belässt er es nicht. Wie er im Q&A gemeinsam mit seinem Editor Timo Langer erläuterte, ist gerade die Entdeckung vergessener, marginalisierter oder geografisch übersehener Werke der eigentliche Motor des Projekts. Cousins zeigte dem Publikum der Premiere eine Art Landkarte seiner Recherche: Jahrzehnte auf der einen, Weltregionen auf der anderen Achse – und dazwischen zahlreiche blinde Flecken jenseits des westlichen Mainstreams. Diese „terra incognita“ sichtbar zu machen, versteht er als seine Aufgabe, aber auch als persönliches Bedürfnis eines Entdeckers. Besonderes Augenmerk legt er auf filmische Traditionen in arabischen und asiatischen Ländern, auf afrikanische Kinematografien sowie auf Filmemacherinnen und zu Unrecht vergessene Pioniere.

Cousins eröffnet den Reigen mit einer kurzen Einführung in die Filmform und zeigt dabei bereits, wie sie sich entwickelt hat und welch breites Spektrum an Emotionen sie auslösen kann. Er stellt einen Videoclip, der vor einigen Jahren viral ging und die Rettung eines Elefantenbabys aus einem Brunnen mithilfe eines Schaufelbaggers zeigt (siehe Link unten), neben eine Art Lehrfilm vom Anfang des 20. Jahrhunderts, der die grausame Tötung eines erwachsenen Elefanten durch Elektroschocks festhält. Als dritte Variante zitiert Cousins den scheinbar tanzenden Elefanten aus Chris Markers „Sans Soleil“ (1983). Spannung, Freude, Grauen und Lachen – erzeugt durch nicht inszenierte Bilder des Realen. Dass Dokumentarfilmer*innen die Emotionen der Betrachter manipulieren können, lässt Cousins selbstverständlich nicht unerwähnt.

Während Robert J. Flahertys „Nanook of the North“ (1922) noch ein gewisses Verständnis für die nicht mehr gelebten und für den Film nachinszenierten Jagdmethoden der Inuit erfährt, lässt Cousins keinen Zweifel daran, dass Flahertys „Moana“ (1926) in seiner Inszenierung – von der das Publikum nichts ahnt – zwei Schritte zu weit geht. Das Berlin der 1930er Jahre spielt eine große Rolle in der zweiten Episode, und Cousins lässt selbstverständlich auch Leni Riefenstahls „Triumph des Willens“ (1935) sowie ihren zweiteiligen Olympiafilm „Olympia“ (1938) nicht aus. Mit analytischer Schärfe erklärt er den Formwillen und das Können der Regisseurin, positioniert sie jedoch zugleich eindeutig als Teil des faschistischen Regimes.

Cousins warnte das Publikum der Berlinale vor schwer erträglichen Bildern. Natürlich gehören die Dokumentarfilme über die Konzentrationslager der Nationalsozialisten zu jenen Aufnahmen, die die Betrachter*innen nie wieder loslassen. Doch Cousins hat sich das Vertrauen seines Publikums verdient und darf in seiner Erzählung der Filmgeschichte innerhalb weniger Minuten auch Eskapismus-Filme jener Zeit wie „Meet Me in St. Louis“ (Vincente Minnelli, 1944) danebenstellen.

Die Informationsdichte der Serie ist enorm. Neben dem kontinuierlichen Bilderstrom liefert Cousins’ Off-Kommentar Kontext, Einordnung, Analyse und biografische Hinweise. Die eigentliche Kunst – und hier wird das Feingefühl von Editor Timo Langer deutlich – besteht darin, diese Fülle so zu strukturieren, dass sie weder überfordert noch belehrend wirkt. Der Rhythmus der Ausschnitte, das bewusste Zulassen von Atempausen, das Ineinandergreifen von Bild und Sprache erzeugen einen Flow, der komplexe Zusammenhänge zugänglich macht. Cousins schreibt seinen Kommentar dabei bewusst ohne akademischen Jargon, wie er betont. Er spricht auf Augenhöhe mit einem Publikum, das neugierig ist, aber nicht belehrt werden möchte.

So entsteht bereits in den ersten Folgen der Eindruck eines Werkes, das nicht nur dokumentiert, sondern leidenschaftlich vermittelt. „The Story of Documentary Film“ ist weniger ein abgeschlossenes Kompendium als eine Einladung weiterzusehen, neu zu entdecken und die Geschichte des Dokumentarfilms als offenes, globales Projekt zu begreifen.

Auf die Frage einer Besucherin, ob er befürchte, mit seinen Filmen einen neuen Kanon zu schaffen, antwortete Cousins: „I blew up the existing canon. Someday somebody will come and blow up ,my’ canon.“

Die neue Serie entwickelt denselben starken Sog wie zuvor „The Story of Film“. Es gibt enorm viel zu entdecken – selbst für ausgewiesene Dokumentarfilm-Kenner*innen. Es bleibt zu hoffen, dass durch Cousins’ Wiederentdeckungen manche Dokumentarfilme stärker in den Fokus rücken oder überhaupt wieder verfügbar werden. „The Story of Documentary Film“ ist ein Plädoyer für das Sehen, für das Erinnern, für das Wiederentdecken. Cousins zeigt zudem, dass Dokumentarfilm nie nur Abbild der Wirklichkeit war, sondern stets eine Form des Denkens über die Welt. Den Wert von Cousins Arbeit und der seines Editors Timo Langer sowie der Produzenten ist kaum zu überschätzen. Es bleibt, die Daumen zu drücken, dass die neue Dokumentarfilm-Reihe einen Kinovertrieb und einen Streamingdienst findet. Bitte, bitte! dakro)

„The Story of Documentary Film“, Großbritannien 2026, Episode-Reihe (Dokumentarfilmserie), ca. 60 min. pro Folge; Regie: Mark Cousins; Produzenten: John Archer (Producer), Joslyn Barnes (Executive Producer), Clara Glynn (Executive Producer), Frank Lehmann (Executive Producer), Adam Lewis (Executive Producer), Melony Lewis (Executive Producer), Susan Rockefeller (Executive Producer), Regina K. Scully (Executive Producer), Mark Thomas (Executive Producer); Associate Producer: Jack Archer; Musik: Donna McKevitt; Produktion: c/o John Archer / Hopscotch Films; Land: Vereinigtes Königreich; Sprache: Englisch. Die Serie zeichnet die Entwicklung des Dokumentarfilms von seinen Anfängen bis in die Gegenwart nach und verbindet bekannte Werke mit bislang wenig beachteten Filmen aus aller Welt. Welt- und Europapremiere auf der Berlinale 2026 in der Sektion Berlinale Special Series.

Das Q&A – Belohnung für vier Stunden hartes Gestühl in der AdK

Bei der Premiere der ersten vier Folgen von „The Story of Documentary Film“ in der Akademie der Künste wurde deutlich, dass Mark Cousins und sein Editor Timo Langer weit mehr vorgelegt haben als eine weitere historische Überblicksarbeit. Das anschließende Q&A offenbarte das programmatische Selbstverständnis eines Projekts, das nicht nur Filmgeschichte erzählt, sondern sie neu ordnet, verschiebt und zur Diskussion stellt.

Cousins beschreibt den Ausgangspunkt der Serie als eine Mischung aus Liebe und Zorn: Liebe zum Dokumentarfilm als künstlerischer Ausdrucksform – und Zorn darüber, wie viele Filmemacher*innen in den etablierten Erzählungen der Filmgeschichte schlicht nicht vorkommen. Diese doppelte Energie durchzieht das gesamte Projekt. Es geht nicht um Ergänzungen am Rand, sondern um eine grundsätzliche Erweiterung der Perspektive. Die bekannte, westlich dominierte Kanonbildung wird nicht verworfen, aber relativiert, geöffnet, „explodiert“, wie ein Zuschauer es formulierte. Cousins nimmt diese Beschreibung dankbar an: Der Kanon sei kein Denkmal, sondern ein bewegliches Gebilde. Jede Generation korrigiere, erweitere und ersetze Annahmen der vorherigen. Auch seine eigene Arbeit werde eines Tages infrage gestellt werden – und genau das sei produktiv.

Mark Cousins entdeckt blinde Flecken auf der filmischen Landkarte. Versteckt, aber unersetzlich: Editor Timo Langer (Foto: Daniel Krönke)

Strukturell folgt die Serie zwar einer Chronologie – beginnend in den 1890er Jahren –, doch dieses zeitliche Gerüst dient vor allem als Koordinatensystem für eine globale Parallelmontage. Cousins schildert im Gespräch, wie er beim Planen auf Papier Jahrzehnte nebeneinanderlegte und dann bewusst fragte: Was geschah 1960 nicht nur in den USA oder Westeuropa, sondern zugleich in Senegal, Kairo, Tokio? Erst im synchronen Vergleich entstehe ein wirkliches Verständnis der filmischen Entwicklung. Filmgeschichte erscheint hier nicht mehr als nationale Erfolgserzählung, sondern als vielstimmiger, weltumspannender Dialog.

Bemerkenswert ist dabei die methodische Selbstbeschreibung des Regisseurs. Cousins betont einen „scientific approach“: Annahmen prüfen, eigene Hypothesen in Frage stellen, sich immer wieder fragen, was man nicht weiß. Angesichts von – so seine grobe Schätzung – hunderttausenden bis zu einer Million dokumentarischer Arbeiten reduziert sich diese Recherche auf eine radikale Auswahlpraxis. Er habe von der geschätzten Million Dokumentarfilmen ca. 1.000 Filme gesehen, oft blieben am Ende ein oder zwei Momente aus einem Teil der gesichteten Filme übrig, die in die Serie Eingang fanden. Diese Verdichtung vergleicht er mit dem Reduzieren einer Suppe: Aus einer Fülle von Zutaten wird eine Essenz gewonnen. Genau darin liegt die Stärke der Serie – sie ist nicht vollständig, sondern konzentriert.

Interessant ist auch die Arbeitsweise zwischen Bild und Text. Anders als bei vielen essayistischen Projekten entsteht das Voice-over nicht als Ausgangspunkt, sondern als Schlussstein. Zunächst werden die Bilder gewählt, die Momente festgelegt, die thematischen Linien montiert. Erst danach schreibt Cousins den Kommentar. Die Sprache reagiert auf das Bild, nicht umgekehrt. Das erklärt die organische Wirkung der Serie: Nichts wirkt illustriert, alles scheint aus dem Material selbst zu sprechen.

Timo Langer beschreibt seine Rolle im Schnittprozess als eine Art „erste Zuschauerschaft“. Cousins bringe die große Struktur und die inhaltliche Vision mit, im Schneideraum beginne dann ein Prozess aus Resonanz, Feinjustierung und Rhythmusarbeit. Mehrfach verteidigen beide das vergleichsweise ruhige Tempo der Serie. Man wolle Denk- und Gefühlsräume öffnen, nicht durch schnelle Montage überrumpeln. In einer Gegenwart, die oft auf Beschleunigung setzt, wirkt diese Entscheidung beinahe radikal: Zeit wird hier als ästhetischer Wert verstanden.

Ein zentrales Motiv des Abends war die Frage nach der Grenze zwischen Dokumentar- und Spielfilm. Cousins löst diese Trennung weitgehend auf. Sobald eine Kamera auf ein Gesicht gerichtet werde, entstehe ein dokumentarischer Moment – selbst wenn gespielt werde. Der „dokumentarische Impuls“ sei der Wunsch, in die Welt zu schauen und sie zu befragen. Deshalb integriert die Serie auch fiktionale Referenzen, um Sehgewohnheiten und historische Kontexte sichtbar zu machen. Diese Offenheit verhindert dogmatische Engführungen und betont stattdessen das Kontinuum filmischer Ausdrucksformen.

Auffällig ist zudem, was die Serie bewusst ausspart. Fragen der Finanzierung, der Industrie, der Marktmechanismen werden im Q&A von Cousins als sekundär bezeichnet. Im Zentrum stehe die Sprache des Kinos – das, was auf der Leinwand geschieht. Diese Konzentration auf Form und Blick verleiht der Arbeit eine Klarheit, die in vielen historiografischen Projekten verloren geht.

Gleichzeitig ist „The Story of Documentary Film“ kein akademisches Elitenprojekt. Cousins betont seine Herkunft aus einem nicht-akademischen Umfeld (er spricht von seinem Working Class Background) und sein Bestreben, komplexe Zusammenhänge ohne Fachjargon zu vermitteln. Eine Zuschauerin lobte im Gespräch die Verständlichkeit des Kommentars – gerade für Nicht-Muttersprachler. Dieser Aspekt ist entscheidend: Die Serie lädt ein, statt abzuschrecken. Sie behauptet nicht, sie öffnet und stellt auch offene Fragen.

Auch praktisch zeigt sich das Projekt als kollektive Unternehmung. Archive weltweit hätten Vertrauen gefasst, berichten Cousins und Langer, nicht zuletzt aufgrund früherer Arbeiten. Der respektvolle Umgang mit dem Material sei zentral. Gleichzeitig ermutigt Cousins das Publikum, selbst weiterzusuchen, Listen zu erstellen, Lücken zu schließen: „You got to do some of the work yourself!“ Filmgeschichte wird von Cousins nicht abgeschlossen präsentiert, sondern als gemeinsamer Prozess verstanden. (Das Audio-Transkript des Q&A wurde mit KI überarbeitet, dakro)

Links:

- Programmeintrag bei Berlinale Special Series

- Film-Referenzen (nur ein kleiner Teil aus der Erinnerung und Notizen, Ergänzungen gerne in den Kommentar schreiben)

Edison Electrocutes Elephant (Unknown, 1903)

Nanook of the North (Robert J. Flaherty, 1922)

Moana (Robert J. Flaherty, 1926)

Triumph des Willens (Leni Riefenstahl, 1935)

Olympia (Leni Riefenstahl, 1938)

Meet Me in St. Louis (Vincente Minnelli, 1944)

Let There Be Light (John Huston, 1946)

Blood of the Beasts (Le Sang des bêtes, Georges Franju, 1949)

Seafarers (Stanley Kubrick, 1953)

Les Maîtres Fous (Jean Rouch, 1955)

Primary (Robert Drew, 1960)

The Savage Eye (Ben Maddow, Sidney Meyers & Joseph Strick, 1960)

Spartacus (Stanley Kubrick, 1960)

Chronicle of a Summer (Chronique d’un été, Jean Rouch & Edgar Morin, 1961)

Obedience (Stanley Milgram, 1962)

Pour la suite du monde (Pierre Perrault & Michel Brault, 1963)

Sound of Music (Robert Wise, 1965)

Now! (Santiago Álvarez, 1965)

Titticut Follies (Frederick Wiseman, 1967)

Long Live Liberty (Que Viva la Libertad, Yamasaki Hiroshi, 1969)

Woodstock (Michael Wadleigh, 1970)

Gimme Shelter (Albert Maysles, David Maysles & Charlotte Zwerin, 1970)

Sans Soleil (Chris Marker, 1983)

Stop Making Sense (Jonathan Demme, 1984)

Berkeley in the Sixties (Mark Kitchell, 1990)

The Beatles: Get Back (Peter Jackson, 2021)

Elephant Stuck in Trench rescued by Forest Officials (2022)

Titelbild: „Serpentine Dance, Annabelle“ (James H. White, 1897) aus: „The Story of Documentary Film“ (Mark Cousins, GB 2026, Berlinale Special)